いいえ

怯えたグッジェの顔はすぐさま優しくなった。グッジェはしゃがんで、ネコのようにそっと小声で話しかけてきた。「おぉ、ネコちゃん、ネコちゃん、私のネコちゃん。どこに行ったのかな? おいで、私の腕に。そうしたら、ねこちゃんの尻尾をドアに挟まないですむからね。おぉ、いいこだ、いいこだねぇぇ」小声でいいながら、これまで以上に静かに外へでて、ぼくを洋服掛けの近くでそっと離した。「さぁ、行くんだよ。キッチンに行けば、ハムをもらえるかもしれないよ」

ハム!キッチンのメイドが蓋をガチャガチャさせているのは、みんな知っている。だけど彼女がハムをくれるわけない。だからボクはドアを引っ掻いた。ボクが届かないくらい取手の高いところにある黒いS(秘密=Secretの隠れ家)の印のついたボイラー室のドアを。それから1階にあがった。

残念ながら、1階でぼくがやることはなにもない。ユキコは寝室で本を読んでいるし、セツコは子供部屋で子供たちを寝かしつけようとしている。昼間は賑やかなリビングやダイニングは、(ここはパーティーの時には仕切りを取り外し、ひとつの大きな部屋にするんだ。)今はからっぽだ。

きみは、このカウナスで唯一の日本人たちがどんな風に暮らしているか知りたいんだよね?ほかのリトアニア人じゃなくてさ。だけどね、今ぼくは家の最上階に登りたいんだ。この屋根裏部屋にはリトアニア人のミス・イェディーガと学生のお兄さんが住んでいるんだ。ねぇ、わかってよ。お兄さんのカジースは、前にネムナス川で魚を取って、頭と尻尾をボクにくれたんだ。そんなご馳走のことをどうやって忘れられるっていうんだ?だからぼくは、少なくとも1日に1回はまたあの幸せが訪れないかチェックしないといけないんだよね。

ついてきて!灰色の石階段。キッチン。バスルーム。洗濯室。うーん、ここにもいない。洗濯おばさんが数日以内に来るから、洗濯室のカゴにはもう洗い物が入っている。だけど大きな湯沸かし鍋にはまだ水が入ってないな。そんなに使い込まれていない大きな石鹸はきつい匂いで、ぼくは思わずくしゃみをしてしまう。急いで、急いで!ミス・イェディーガの部屋の扉を引っかかなくちゃ。できるだけ大きな声でミャオミャオ鳴いたら、彼女は部屋に入れてくれた。

中からはマッシュルームの優しい香りがする。これは古い本の匂いだ。ぼくは興味ないんだけど。ぼくはイェディーガのスカートに頭をこすりつけた。彼女は「おいで、猫ちゃん」と吐息をはいた。ロザリオをテーブルに置いて、ナデナデするためにぼくを膝の上に置く。やさしくゴロゴロして、ぼくは彼女にスズメのことを教えてあげるんだ。太陽がもうそんなに温かくないことも、お気に入りだったユキコ夫人の膝の上が、もうぼくにはせまいこと、それからいつもネコのように小走りでかけまわるメイドのことも。ぼくがイェディーガの温かさでウトウトして、眠ってしまうまで。

次の章へ

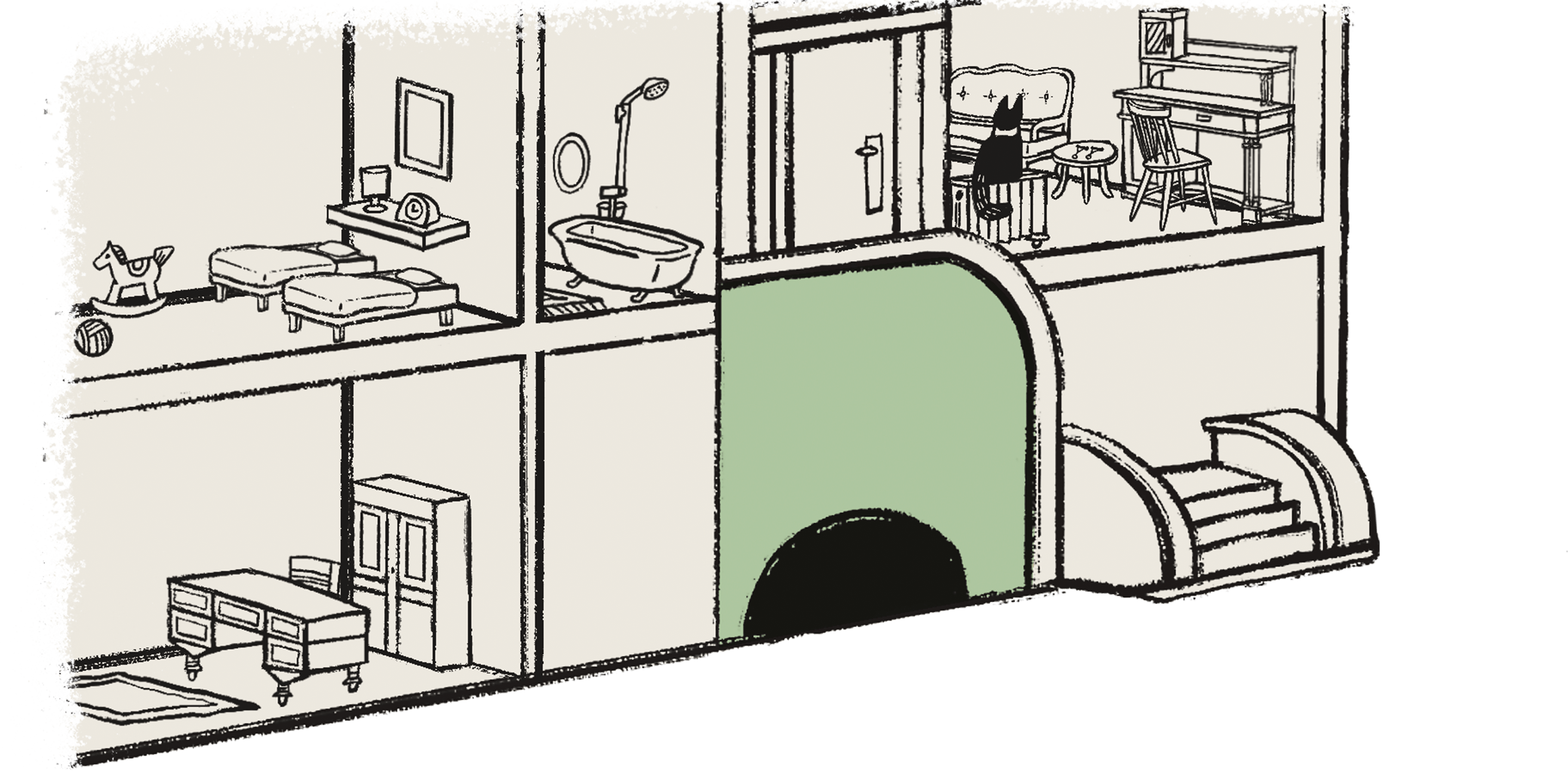

アーチ

このアーチを通して、暖房用の石炭が地下室に運び込まれ保管されます。建築家ジュオザス・ミルヴィーダスによって設計されたこの家の特徴は、非常にエレガントでモダンで、近隣で新しい家を建てる人々が後にこのデザインを真似しました。石炭はボイラー室に運ばれ、ボイラー室は戦争時の避難所としても設けられており、建物で最も頑丈な煙突エリアに位置しているため、街が爆撃されても最も安全な場所となります。